Periodeisasi Sejarah Minangkabau

Pra Sejarah

zaman ini dibahas dalam 2 fase yakni:

1. Kebudayaan Kerinci (500 sm- 300 sm) Periode Bahasa Kalimantan Utara Raya/Melayu Sumbawa

Di pelosok Maek , Kabupaten Lima Puluh Kota banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di atas dapat memberi indikasi bahwa daerah Lima Puluh Kota dan sekitarnya merupakan daerah pertama yang dihuni oleh nenek moyang orang Minangkabau. Penafsiran ini beralasan, karena di daerah ini mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur pulau Sumatra . Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting dari zaman dahulu hingga akhir abad yang lalu.

Nenek moyang orang Minangkabau yang diyakini sebagai orang Menam diduga datang melalui rute ini. Mereka mengarungi daratan Asia mengarungi Laut Cina Selatan , menyatukan Selat Malaka dan kemudian melayari sungai kampar , sungai siak , dan sungai inderagiri . Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak Nan Tigo (daerah Lima Puluh Kota , Agam , dan Tanah Datar ) sekarang.

Zaman Sejarah

1. Peradaban Kandis (1 Masehi) (Periode Bahasa Proto Melayik)

merupakan sebuah kerajaan yang berada di Sumatera yang diklaim berbasis di wilayah tengah-barat pulau Sumatera , yang kini merupakan bagian dari wilayah timur Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Riau , dan Provinsi Jambi . [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri sejak abad ke-1 Sebelum Masehi atau abad ke-11 Sebelum Masehi , dianggap sebagai kerajaan tertua ketiga di Nusantara setelah Situs gunung Padang yang berusia 25.000 SM dan situs tinggi hari 5.000 SM. Pada abad ke-14 wilayah Masehi tempat Kerajaan Kandis berada masih tetap dikenal sebagai Kandis sampai sekarang.

Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri sejak abad ke-1 SM, diyakini sebagai kerajaan Melayu tertua di Sumatera , serta Nusantara pada umumnya. Pada abad ke-14 M, di Nagarakretagama bekas wilayah Kerajaan Kandis masih disebut dengan Kandis, disebut sebagai salah satu wilayah Majapahit dalam sebuah karya sastra, Kakawin Nagarakretagama yang ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapañca , seorang bekas pembesar agama Buddha di istana Majapahit. [ 1 ] [ 2 ]

Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-1 Sebelum Masehi, artinya mendahului berdirinya kerajaan Moloyou atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. [ kenetralan diragukan ] [ butuh referensi ] Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Katumanggungan . [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang diberi nama Istana Dhamna [ yang mana? ] . [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja (Putra Mahkota Maharaja Diraja) dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal (lebih akrab dipanggil). Datuk Rajo Tunggal memiliki senjata kebesaran yaitu keris berhulu kepala burung garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Danial gelar Datuk Mangkuto Maharajo Dirajo. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Datuk Rajo Tunggal menikah dengan putri cantik jelita bernama Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih. Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah wafat Maharaja Diraja, Datuk Rajo tunggal menjadi raja di kerajaan Kandis. Bunda Darah Putih dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam. Lambang kerajaan Kandis menampilkan bunga raya berwarna merah dan putih. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Kehidupan ekonomi kerajaan Kandis ini adalah dari hasil hutan seperti damar , rotan , dan sarang burung layang-layang, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak. Daerah kerajaan Kandis kaya akan emas [ kenetralan diragukan ] [ butuh referensi ] , sehingga Rajo Tunggal diperintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah, artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Sampai saat ini bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan tambang titah. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Hasil hutan dan hasil bumi Kandis dijanjikan ke Semenanjung Malaka oleh Mentri Perdagangan Dt. Bandaro Hitam dengan memakai ojung atau kayu kapal. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ] Dari Kandis ke Malaka membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat. Demikianlah hubungan perdagangan antara Kandis dan Malaka sampai Kandis mencapai puncak kejayaannya. Mentri perdagangan Kerajaan Kandis yang bolak-balik ke Semenanjung Malaka membawa barang dagangan dan menikah dengan orang Malaka. Sebagai orang pertama yang menjalin hubungan perdagangan dengan Malaka dan meninggalkan cerita Kerajaan Kandis dengan Istana Dhamna kepada anak istrinya di Semenanjung Melayu. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Dt. Rajo Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana. [ kenetralan diragukan ] [ butuh referensi ] Pada puncak kejayaannya terjadi perebutan kekuasaan oleh bawahan Raja yang ingin berkuasa sehingga terjadi fitnah dan hasutan. Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh menetap-angsur berpindah dari Bukit Bakar ke tempat lain di antara ke Bukit Selasih dan akhirnya berdirilah kerajaan Kancil Putih di Bukit Selasih tersebut. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Air laut semakin surut sehingga daerah Kuantan semakin terlihat daerah yang muncul kepermukaan. [ perlu referensi ] Kemudian berdiri pula kerajaan Koto Alang di Botung (Desa Sangau sekarang) dengan Raja Aur Kuning sebagai Rajanya. Penyebaran penduduk Kandis ini ke berbagai tempat yang muncul dari permukaan laut, sehingga berdiri juga Kerajaan Puti Pinang Masak/Pinang Merah di daerah Pantai (Lubuk Ramo sekarang). Kemudian juga berdiri Kerajaan Dang Tuanku di Singingi dan kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru (Singingi Hilir sekarang). [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Periode Klan saling berperang (zaman 2 kerajaan Koto Alang dan Kancil Putih)

Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulai terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang bersemangat melawan Kerajaan Kancil Putih , setelah itu Kerajaan Kandis melawan Kerajaan Koto Alang dan dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi, sedangkan Patih dan Temenggung pindah ke Merapi. [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Kepindahan Raja Aur Kuning ke daerah Jambi menyebabkan Sungai yang mengalir di samping kerajaan Koto Alang diberi nama Sungai Salo, artinya Raja Bukak Selo (buka sila) karena kalah dalam peperangan. Sedangkan Patih dan Temenggung lari ke Gunung Marapi ( Sumatera Barat ). [ kenetralan keraguan ] [ butuh referensi ]

Ekspedisi dan Migrasi bangsa Han

Tidak lama kemudian, pembesar-pembesar kerajaan Kandis mati diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang, dengan ekspedisinya yang dikenal dengan ekspedisi Sintong. Tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong, dinamakan dengan Sintonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melanjutkan perjalanan ke Jambi. Setelah kekalahan pemu perangka kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar, kecemasan akan menyerang musuh, maka mereka sepakat untuk bersembunyi di Istana Dhamna dengan melakukan sumpah. Sejak itulah Istana Dhamna hilang, dan mereka memindahkan pusat kerajaan Kandis ke Dusun Tuo (Teluk Kuantan sekarang)

2. Era Peradaban Pasumayan/Penyatuan (200-645)

Migrasi besar-besaran orang Indo Arya, Iran dan Pendirian Koloni Yunani di Barus-Pasaman

Migrasi orang-orang Yaman

Pada abad 1 Masehi , telah terjadi migrasi orang-orang dari anak benua India ( Subbenua India ) menuju Pulau Percha ( pulau Sumatra ) lalu mendirikan kerajaan yang bernama kerajaan Pasumayan Koto Batu di sekitar lereng Gunung Marapi. [ 1 ] Rajanya bergelar Sri Maharajo Dirajo dengan permaisuri Puti Indo Jolito dan putranya bernama Sutan Maharajo Basa yang kemudian dikenal dengan gelar Datuk Ketumanggungan . Setelah meninggal dunia Sri Maharajo Dirajo digantikan oleh Datuk Suri Dirajo, sedangkan istrinya kembali menikah dengan Cati Bilang Pandai (penasehat ahli Sri Maharajo Dirajo) dan melahirkan tiga orang anak: Sutan Balun, Sutan Bakilap Alam, dan Puti Jamilan. Sutan Balun kemudian dikenal dengan gelar Datuk Perpatih Nan Sebatang .

Setelah Kerajaan Pasumayan Koto Batu berakhir, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang merupakan dua bersaudara se-ibu ayah lain membangun kerajaan baru. Datuk Ketumanggungan membangun Kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarab dan sebagai yang dipertuan ( perdana menteri ) adalah Datuk Bandaro Putiah . Sedangkan Datuk Perpatih Nan Sebatang mendirikan Kerajaan Dusun Tuo di Lima Kaum dan sebagai yang dipertuan adalah Datuk Bandaro Kuniang . Kerajaan Pasumayan Koto Batu tidak tertarik karena terjadi permusuhan antara Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang ketika berdebat mengenai Undang-undang Tarik Baleh yang mengatur "siapa yang membunuh akan dibunuh". Walaupun demikian, perkawinan tersebut dapat didamaikan oleh Datuk Suri Nan Banego-nego yang ditandai dengan tikaman sebuah tongkat di sebuah batu yang disebut Batu Batikam .

Era 3 kerajaan

( Bungo Satangkai- Bukit Batu Patah-Dusun Tuo) (Periode bahasa Melayu Kuno)

3. Era Minanga-Malayu (645-682)

Merupakan pusat Kerajaan Malayapura yang telah ada pada tahun 645. Berita tentang keberadaannya didapat dari buku T'ang-Hui-Yao yang disusun oleh Wang p'u pada tahun 961 masa Dinasti Tang , di mana Minanga mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645 untuk pertama kalinya. [ 1 ] Selain itu nama Minanga juga muncul pada Prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 682 Masehi.

Dari Prasasti Kedukan Bukit, disebutkan bahwa Dapunta Hyang marlapas dari Miṉāṅg atamwan yang berarti Tempat Pertemuan Miṉāṅg dengan membawa puluhan ribu bala lengkap dengan perbekalan. [ 2 ] tentang Berita Kerajaan Melayu ini juga termasuk dalam catatan perjalanan Pendeta I-tsing atau I Ching (義淨; pinyin Yì Jìng) (634-713) yang identik dengan kerajaan ini. [ 3 ]

Selain berita buku T'ang-Hui-Yao , dari buku Tse-fu-yuan-kuei pada masa Dinasti Song yang dibuat atas dasar sejarah lama oleh Wang-ch'in-jo dan Yang I antara tahun 1005 dan 1013, juga menceritakan adanya utusan dari Kerajaan Melayu datang ke Tiongkok antara tahun 644 dan 645.

Pada masa Dinasti Yuan dan Dinasti Ming , kata Ma-La-Yu disebutkan sering (dalam sejarah Tiongkok) untuk merujuk kepada suatu bangsa dari laut selatan dengan ejaan yang berbeda akibat perubahan dinasti.

Sebagian ekstrak dari kronikel asli Mongol Yuan (dalam bahasa Tionghoa): Chronicle of Mongol Yuan

Asal-usul Dapunta hyang dan letak sebenarnya dari Mināngatamwan yang berarti Tempat Pertemuan Orang-orang Minanga ( Baturaja ) yang membawa rombongan. Ada beberapa pendapat mengenai lokasi Minanga. Poerbatjaraka dan Soekmono berpendapat bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar , tepatnya dipertemuan Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. [ 4 ] Poerbatjaraka juga mengatakan bahwa kata Mināngatamwan merupakan nama lama dari Mināng kabwa . [ 5 ] Dr. Buchari mengemukakan bahwa Minānga berada di hulu Batang Kuantan . [ 6 ] Namun beberapa pengamat, menyatakan bahwa Datu' Sriwijaya lahir dari Sumatera Selatan itu sendiri, M. Arlan Ismail menyebutkan bahwa Minanga berada di muara Sungai Komering Sumatera Selatan . [ 7 ] , Sedangkan Slamet Muljana menyatakan bahwa Minanga berada di hulu Sungai Batanghari .

Berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit, pada tahun 682 Dapunta Hyang marlapas dari Mināngatamwan dengan membawa 20.000 Orang lalu membangun Wanua, Sriwijaya. [ 8 ] [ 9 ]

4, Kedatuan Sriwijaya (682-1092) (Periode bahasa Melayu Tengah)

Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara (khususnya di kawasan Nusantara barat ). [ 3 ] [ 4 ] Dalam bahasa melayu kuno , sri berarti "bercahaya" atau "gemilang", dan vijaya berarti "kemenangan" atau "kejayaan"; [ 4 ] dengan demikian, nama Sriwijaya berarti "kemenangan yang gilang-gemilang". Lokasi ibukota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di Kota Palembang , tepatnya di muara Sungai Musi . [ 2 ] Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka . [ 5 ]

Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok dari Dinasti Tang , I Tsing , menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. [ 6 ] [ 7 ] Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang , bertarikh 682, prasasti ini merupakan catatan bahasa Melayu kuno paling tua yang pernah ditemukan dan menjadi bukti bahwa bahasa Melayu bermula dari Palembang dan kemudian menyebar menjadi bahasa pengantar di seluruh Asia Tenggara melalui kemaharajaan Sriwijaya. [ 8 ]

Meskipun sempat dianggap sebagai talasokrasi (kerajaan berbasis maritim), penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat dan kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Menangapi perubahan ekonomi maritim Asia, dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, kerajaan-kerajaan disekitar selat Malaka mengembangkan strategi angkatan laut untuk mempertahankan kemerosotannya. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan disekitar kapal selat Malaka bersifat menghukum untuk memaksa kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan tersebut merosot menjadi armada perompak. [ 9 ]

Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut akibat beberapa peperangan. [ 4 ] Serangan besar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Rajendra Chola I dari Koromandel . [ 10 ] Setelah itu, kerajaan ini menghilang dan keberadaannya baru diketahui kembali melalui publikasi tahun 1918 oleh sejarawan Prancis George Cœdès dari École française d'Extrême-Orient . [ 1 ]

Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. [ 11 ] Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia; masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis George Cœdès mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia . [ 11 ] Coedès menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap "San-fo-ts'i", sebelumnya membaca "Sribhoja", dan beberapa prasasti dalam Melayu Kuno Merujuk pada kerajaan yang sama. [ 12 ]

Kedatuan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan I Tsing yang tinggal di sana selama 6 bulan saat belajar tata bahasa Sansekerta atau Sabdavidya . [ 13 ] Diketahui, Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mendapat pengaruh dari Budaya Hindu Buddha dan kata serapan dari bahasa Sansekerta. [ 14 ] Dari prasasti Kedukan Bukit pada tanggal 23 April 682 Masehi [ 15 ] diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang . Dia berangkat melakukan manalap [ a ] siddhayatra [ b ] menggunakan perahu. Dia memimpin 20.000 tentara kapal dan 312 orang di dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minanga [ c ] menuju tempat yang diawali dengan kata Ma..... [ d ] Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda, seperti kisah mengenai Maharaja Zabag dan Raja Khmer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan Musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan raja Zabag yang menakjubkan. mirip kisah Zabag-Khmer yang didasarkan pada kekuasaan Jawa atas Kamboja, bukan kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja. [ 2 ]

Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatra awal, dan salah satu kerajaan terbesar Nusantara . Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi rujukan kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda . [ 11 ]

Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Shih-li-fo-shih atau San-fo-ts'i atau San Fo Qi . Bangsa Arab menyebut Sribuza dan Khmer menyebut Malayu . Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. [ 4 ]

serbuan Chola dan migrasi bangsa Tamil

Tahun 1017 dan 1025 , Rajendra Chola I , raja dari dinasti Chola di Koromandel , India selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030 , Kerajaan Chola telah menaklukan daerah-daerah koloni Sriwijaya, seperti wilayah Nikobar dan sekaligus berhasil menawan raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu Sangrama-Vijayottunggawarman . Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh Dinasti Chola. Meskipun demikian Rajendra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. [ 63 ] Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya utusan San-fo-ts'i ( Sanfoqi ) ke Tiongkok tahun 1028 . [ 64 ] Sanfoqi mengirim utusan ke Cina pada tahun 1028, tetapi ini Merujuk pada kerajaan Malayu-Jambi, bukan Sriwijaya-Palembang, dibuktikan dengan catatan Tiongkok tentang Sanfoqi Zhanbei guo (Sanfoqi negara Jambi). [ 2 ]

Faktor lain yang dikemukakan Sriwijaya adalah faktor alam. Karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa kapal anak sungai lainnya, sehingga kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. [ 65 ] Akibatnya, Kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah perekonomian dan posisi Sriwijaya. [ 58 ]

Tidak ada utusan Sriwijaya datang ke Cina antara tahun 1028–1077. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan Sriwijaya sudah memudar. Sangat mungkin Sriwijaya sudah runtuh pada tahun 1025. [ 66 ] Pada abad-abad setelahnya, kronik Tiongkok masih menyebut " Sanfoqi ", tetapi istilah ini kemungkinan merujuk pada kerajaan Malayu -Jambi. Bukti epigrafi terakhir yang menyebut kata "Sriwijaya" berasal dari prasasti Tanjore kerajaan Chola tahun 1030 atau 1031. [ 2 ]

Pada masa setelah 1025 Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari kerajaan Chola. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079 , Kulothunga Chola I ( Ti-hua-ka-lo ) raja dinasti Chola disebut juga sebagai raja San-fo-ts'i, yang kemudian mengirimkan utusan untuk membantu perbaikan candi dekat Kanton. Selanjutnya dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan San-fo-tsi pada tahun 1082 masih mengirimkan utusan pada masa Tiongkok di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari raja Kien-pi bawahan San-fo-tsi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara San-fo-tsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimkan utusan berikutnya pada tahun 1088 . [ 4 ] Pengaruh invasi Rajendra Chola I, terhadap hegemoni Sriwijaya atas raja-raja bawahannya melemah. Beberapa daerah taklukan melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat.

Penguasaan kerajaan Chola atas Sriwijaya berlangsung selama beberapa dekade. Kronik Cina Menyebutkan Sanfoqi Zhu-nian guo yang berarti "Sanfoqi negara Chola", kemungkinan merujuk ke Kedah. Sanfoqi Zhu-nian guo mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 1077, 1079, 1082, 1088, dan 1090 M. Ada kemungkinan bahwa Chola melantik putra mahkota di wilayah yang didominasi Tamil di selat Malaka. [ 2 ]

Kolonisasi orang Tamil di selat Malaka tampaknya telah berlangsung selama satu abad. Chola meninggalkan beberapa prasasti di Sumatra bagian utara dan semenanjung Melayu. Pengaruh Tamil dapat ditemukan dalam karya seni (patung dan arsitektur candi), yang menunjukkan aktivitas pemerintahan daripada perdagangan. Cengkeraman Chola di Sumatra bagian utara dan semenanjung Melayu surut pada abad ke-12 — puisi Tamil Kalingatupparani yang ditulis sekitar tahun 1120 menyebutkan siklus Kadaram (Kedah) oleh Kulottungga. Setelah itu, Kedah menghilang dari sumber-sumber India. [ 2 ] Serbia

.Terpecah menjadi 2 (Tambralingga dan Dharmasraya) (Tahun 1183–1347)

Munculnya Wangsa Mauli

Kemunduran Kadatuan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I, telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut nama Wangsa Mauli .

Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand . Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa kepada bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bhara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Mraten Sri Nano .

Prasasti kedua berselang lebih dari satu abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286 . Prasasti ini menyebut raja Swarnabhumi bernama Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa yang mendapat kiriman hadiah Arca Amoghapasa dari Raja Kertanagara , raja Singhasari di Pulau Jawa . Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya.

Dharmasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri bhūmi mālayu . Dengan demikian, Tribhuwanaraja juga dapat disebut sebagai raja Malayu. Tribhuwanaraja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokyaraja. Oleh karena itu, Trailokyaraja pun bisa juga dianggap sebagai raja Malayu, meskipun prasasti Grahi tidak menyebutkannya dengan jelas.

Yang menarik di sini adalah daerah kekuasaan Trailokyaraja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi, yang terletak di selatan Thailand ( Chaiya sekarang). Artinya, setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Malayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka . Namun, kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok [ 2 ] disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chen-pi (Jambi) sebagai bawahan San-fo-ts'i, dan di saat yang sama muncul pula utusan dari Pa-lin-fong (Palembang) yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra.

Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokyaraja dan Tribhuwanaraja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna “ tuan pendeta ”. Dengan demikian, kebangkitan kembali Kerajaan Malayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun, tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokyaraja, ataukah raja sebelum dirinya. Karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua dari prasasti Grahi.

Daerah kekuasaan Dharmasraya

Dalam naskah berjudul Zhufan Zhi (諸蕃志) karya Zhao Rugua tahun 1225 [ 3 ] disebutkan bahwa negeri San-fo-tsi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Che-lan ( Kamboja ), Kia-lo-hi (Grahi, Ch'ai-ya atau Chaiya selatan Thailand sekarang), Tan-ma-ling ( Tambralingga , selatan Thailand ), Ling-ya-si-kia ( Langkasuka , selatan Thailand), Ki-lan-tan ( Kelantan ), Ji-lo-t'ing ( Cherating , pantai timur semenanjung malaya), Tong-ya-nong ( Terengganu ), Fo-lo-an (muara sungai Dungun , daerah Terengganu sekarang), Tsien-mai ( Semawe , pantai timur semenanjung malaya), Pa-t'a ( Sungai Paka , pantai timur semenanjung malaya), Pong-fong ( Pahang ), Lan-mu-li ( Lamuri , daerah Aceh sekarang), Kien-pi ( Jambi ), Pa-lin-fong ( Palembang ), Sin-to ( Sunda ), dan dengan demikian, wilayah kekuasaan San-fo-tsi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatra, sampai Jawa bagian barat.

Dalam naskah-naskah kronik Tiongkok , istilah San-fo-tsi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Namun pada zaman Dinasti Song sekitar tahun 990 –an, istilah ini identik dengan Sriwijaya . Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah San-fo-tsi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok , yaitu kedatangan utusan San-fo-tsi ke Tiongkok pada periode 1079 dan 1088. [ 4 ]

Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa Kerajaan San-fo-tsi tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok yang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari raja Kien-pi ( Jambi ) bawahan San-fo-tsi, dan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara San-fo-tsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088.

Sebaliknya, dari daftar daerah bawahan San-fo-tsi tersebut tidak ada yang menyebutkan Ma-la-yu ataupun nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian, istilah San-fo-tsi pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan Dharmasraya. Jadi, daftar 15 negeri bawahan San-fo-tsi tersebut merupakan daftar jajahan Kerajaan Dharmasraya, karena saat itu masa kejayaan Sriwijaya sudah berakhir.

Jadi, istilah San-fo-tsi yang aslinya berarti Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatra secara umum, meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Dharmasraya. Hal serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman Majapahit dan Dinasti Ming . Catatan sejarah Dinasti Ming masih menggunakan istilah San-fo-tsi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit yang berjudul Nagarakretagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya kecuali Palembang.

Ekspedisi Pamalayu

Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275, Kertanagara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang . Kemudian pada tahun 1286 Kertanagara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan Arca Amoghapasa yang kemudian dipahatkan pada Prasasti Padang Roco yang berada di Dharmasraya, kerajaan ini beribu kota di bhumi malayu , sebagai hadiah untuk Kerajaan Dharmasraya. Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293 bersama dua orang putri dari Kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga . Di kemudian waktu Dara Petak menikah dengan Raden Wijaya yang telah menjadi raja Majapahit penganti Singhasari, dan pernikahan ini melahirkan Jayanagara , raja kedua Majapahit. Sedangkan Dara Jingga menikah dengan seorang bansawan Singhasari yang bergelar sira alaki dewa (orang yang bergelar dewa) dan kemudian melahirkan Tuan Janaka atau Mantrolot Warmadewa yang identik dengan Adityawarman , [ 5 ] dan kelak menjadi Tuan Surawasa ( Suruaso ) berdasarkan Prasasti Batusangkar di pedalaman Minangkabau . [ 6 ]

Dalam Kitab Nagarakretagama

Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebut bhumi melayu sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan Kerajaan Majapahit . [ 7 ] Pada tahun 1339 Adityawarman dikirim sebagai uparaja atau raja bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang. [ 2 ] Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. [ 8 ] Menurut Prof. CC Berg, tokoh ini dianggapnya identik dengan Adityawarman. [ 5 ]

Dari Dharmasraya ke Malayapura

Setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan, pada tahun 1347 masehi atau 1267 saka, Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharajadiraja dengan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan nama Malayapura . [ 9 ] Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu sebelumnya, dan pemindahan ibu kotanya dari Dharmasraya ke daerah pedalaman ( Pagaruyung atau Suruaso). [ 10 ] Dengan melihat gelar yang disandang Adityawarman, terlihat dia menggabungan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya, Mauli Merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayadityavarman pernah disandang salah seorang raja Sriwijaya serta menambah Rajendra nama penakluk penguasa Sriwijaya, raja Chola dari Koromandel. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Swarnnabhumi.

Walaupun ibu kota kerajaan Melayu telah pindah ke daerah pedalaman, Dharmasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Dharmasraya . Tetapi statusnya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tersebut pada Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Adityawarman. [ 11 ]

( Bahasa Minang : Ka-rajo-an Pagaruyuang , nama lain: Pagaruyung Dārul Qarār ) adalah kerajaan yang pernah berdiri di bagian tengah pulau Sumatera, yang wilayahnya sekarang menjadi bagian daratan Provinsi Sumatera Barat , sebagian Provinsi Riau , dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara .

Nama kerajaan ini dirujuk dari nama Pohon Nibung atau Ruyung, [ 1 ] selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tunggul Alam Bagagar dari Pagaruyung , [ 2 ] yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi (Jawi: سلطان توڠ��ل عالم با�������� ابن Kartu Kredit yang Dapat Digunakan Kembali جوهن برداولة ظل الله في العالم; Latin : Sulthān Tunggul Alam Bagagar ibnu Sulthān Khalīfatullāh yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Dārul Qarār Johan Berdaulat Zhillullāh fīl 'Ālam ). [ 3 ] sayangnya pada cap mohor tersebut tidak tertulis angka tahun masa pemerintahannya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri , setelah ditandatanganinya perjanjian antara Kaum Adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. [ 4 ]

Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura , [ 5 ] sebuah kerajaan yang pada Prasasti Amoghapasa disebutkan dipimpin oleh Adityawarman , [ 6 ] yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Bhumi Malayu di Suwarnabhumi . Termasuk pula di Malayapura adalah kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Adityawarman lainnya. [ 7 ]

SejaraH

Berdirinya Pagaruyung

Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui pasti, dari Tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan, bahkan jika menganggap Adityawarman sebagai pendiri kerajaan ini, Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman, menunjukkan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuan Surawasa , sebagaimana penafsiran dari Prasasti Batusangkar .

Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa [ 8 ] disebutkan pada tahun 1347 Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura , Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada Prasasti Kuburajo , dan anak dari Dara Jingga putri dari Kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton . Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada menaklukkan Bali dan Palembang, [ 9 ] pada masa pemerintahannya kemungkinan Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau.

Dari prasasti Suruaso yang ber Aksara Kawi / Jawa Kuno menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang selalu kaya akan padi [ 10 ] yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau , pewarisan dari mamak (paman) hingga kamanakan (kemenakan) telah terjadi pada masa tersebut, [ 11 ] walaupun kemungkinannya adat Minangkabau baru diterapkan oleh Kerajaan Pagaruyung setelah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat terutama di wilayah Luhak Nan Tigo pada awal pemerintahannya. Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil , sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari India Selatan dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. [ 10 ]

Adityawarman awalnya dikirim untuk memimpin daerah-daerah penting di Sumatra, dan bertahta sebagai raja bawahan ( uparaja ) dari Majapahit . [ 12 ] Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini belum ada satu pun yang menyebut sesuatu hal yang berhubungan dengan Bhumi Jawa dan kemudian dari berita Tiongkok diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377. [ 11 ]

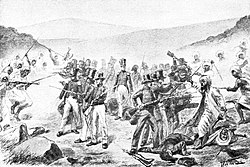

Setelah meninggalnya Adityawarman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukan kerajaan ini pada tahun 1409. [ 12 ] Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk . Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan.

Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi , yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai Nagari dan Luhak . Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem pemerintahan semata bagi masyarakat setempat ( Etnis Minang ).

Pengaruh Hindu-Budha

Pengaruh Hindu-Budha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, [ 13 ] yaitu dimulai pada masa pengiriman Ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara , dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan keturunan Ananggawarman . Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. [ 7 ] Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharajadiraja yang disandang oleh Adityawarman seperti yang terpahat pada bahagian belakang Arca Amoghapasa , yang ditemukan di hulu sungai Batang Hari (sekarang termasuk kawasan Kabupaten Dharmasraya ).

Dari prasasti Batusangkar disebutkan Ananggawarman sebagai yuvaraja melakukan ritual ajaran Tantris dari agama Buddha yang disebut hevajra yaitu pemberian kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya, hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok tahun 1377 tentang adanya utusan San-fo-ts'i kepada Kaisar Tiongkok yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasan San-fo-ts'i . [ 14 ]

Beberapa kawasan pedalaman Sumatera tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruh agama Budha antara lain kawasan percandian Padangroco , kawasan percandian Padanglawas dan kawasan percandian Muara Takus . kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan yang taklukan Adityawarman. [ 12 ] Yang tercatat penganut ajaran ini selain Adityawarman pada masa sebelumnnya adalah Kubilai Khan dari Mongol dan raja Kertanegara dari Singhasari . [ 15 ]

Pengaruh Islam

Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyak memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. [ 16 ]

Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala), yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan , adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif . [ 17 ]

Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal: " Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah " , yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Qur'an . Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara Kaum Padri (ulama) dengan Kaum Adat , sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. [ 18 ]

Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan keraton Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan negari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata Quddūs (suci) sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat dan Limo Kaum yang mengandung kata qaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah Imam , Katik (Khatib), Bila (Bilal), Malin (Mu'alim) yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya misalnya istilah Pandito (pendeta).

Hubungan dengan Belanda dan Inggris

— Pendapat dari William Marsden . [ butuh referensi ]

Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh , [ 19 ] dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap Gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada. [ 20 ] Selanjutnya VOC melalui seorang bupati nya di Padang, Jacob Pits yang daerah kekuasaannya meliputi dari Kotawan di selatan sampai ke Barus di utara Padang mengirimkan surat tanggal 9 Oktober 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmadsyah , Iskandar Zur-Karnain, Penguasa Minangkabau yang kaya akan emas serta memberitahukan bahwa VOC telah menguasai wilayah pantai pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali ke pantai pesisir. [ 21 ] Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmadsyah meninggal dunia tahun 1674 [ 22 ] dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Indermasyah . [ 23 ]

Ketika VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat tahun 1666, [ 2 ] melemahlah pengaruh Aceh di Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat Kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di pulau Sumatra, disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa pada tahun 1684, seorang Portugis bernama Tomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah gubernur jenderal Belanda di Malaka. [ 24 ]

Sekitar tahun 1750 kerajaan Pagaruyung mulai tidak menyukai keberadaan VOC di Padang dan pernah berusaha membujuk Inggris yang berada di Bengkulu , bersekutu untuk mengusir Belanda walaupun tidak ditanggapi oleh pihak Inggris. [ 25 ] Namun pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu, [ 26 ] dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Inggris mengusir Belanda dari Padang. [ 27 ] Menurut Marsden tanah Minangkabau dianggap lama terkaya dengan emas, dan waktu itu kekuasaan raja Minangkabau disebutnya sudah terbagi atas raja Suruaso dan raja Sungai Tarab dengan kekuasaan yang sama. [ 27 ] Sebelumnya pada tahun 1732, bupati VOC di Padang telah mencatat bahwa ada seorang ratu bernama Yang Dipertuan Puti Jamilan telah mengirimkan tombak dan pedang berbahan emas, sebagai tanda pengukuhan dirinya sebagai penguasa bumi emas . [ 28 ] Meskipun kemudian pihak Belanda maupun Inggris berhasil mencapai kawasan pedalaman Minangkabau, tetapi mereka belum pernah menemukan cadangan emas yang signifikan dari kawasan tersebut. [ 29 ]

Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Prancis dalam Perang Napoleon di mana Belanda ada di pihak Prancis, maka Inggris berperang melawan Belanda dan kembali menyelesaikan penguasaan pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, yang sudah mulai dilanda peperangan antara kaum Padri dan kaum Adat. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi. [ 30 ] Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di pulau Sumatra dan Pagaruyung, dengan ditanda-tanganinya Traktat London pada tahun 1824 dengan Inggris.

Runtuhnya Pagaruyung dan muncul ya dominasi iNGGRIS DAN bbELNADA

— Pendapat dari Thomas Stamford Raffles . [ butuh referensi ]

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat termasuk dalam pengaruh Aceh , sedangkan Inderapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada raja Pagaruyung. Sedangkan daerah pesisir timur sudah lebih dulu di bawah pengaruh Kesultanan Melaka dan di masa mendatang pada daerah lain saat terjadinya perebutan kekuasaan atas sebagian besar wilayah Kerajaan Pagaruyung oleh Kaum Padri pun di antaranya menjadi wilayah yang merdeka, seperti Kampar Kiri , Singingi dan Kuantan .

Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara Kaum Padri dan Kaum Adat . Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu dibeberapa negeri dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi . [ 31 ] [ 32 ]

Karena terdesak oleh Kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda , dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. [ 2 ] Pada tanggal 10 Februari 1821 [ 4 ] Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah , yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang , [ 22 ] beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani dengan Belanda untuk bekerja sama dalam melawan Kaum Padri. Meskipun sebetulnya Sultan Tunggul Alam Bagagar saat itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. [ 2 ] Akibat perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. [ 18 ] Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari Kaum Padri, pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raaff, Yang Dipertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsyah kembali ke Pagaruyung, tetapi pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. [ 22 ]

Sementara Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung , tetapi pemerintah Hindia Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Bupati Tanah Datar. [ 22 ] Kemungkinannya karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tunggul Alam Bagagar untuk mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. [ 2 ]

Setelah menyelesaikan Perang Diponegoro di Jawa , Belanda kemudian berusaha menaklukkan Kaum Padri dengan mengirimkan tentara dari Jawa, Madura , Bugis dan Ambon . [ 33 ] Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan Kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833 Sultan Tunggul Alam Bagagar ditangkap oleh Letnan Kolonel Elout di Batusangkar atas tuduhan pengungkapan. Ia dibuang ke Batavia ( Jakarta sekarang) sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di pekuburan Mangga Dua. [ 34 ]

Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestise Kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Salah satu ahli waris Kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan. [ 35 ] Begitu juga sewaktu Raffles masih bertugas di Semenanjung Malaya, dia berjumpa dengan kerabat Pagaruyung yang berada di Negeri Sembilan , dan Raffles bermaksud mengangkat Yang Dipertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris . [ 2 ] Sementara setelah berakhirnya Perang Padri , Tuan Gadang di Batipuh meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar Bupati Tanah Datar yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Tunggul Alam Bagagar, namun permintaan ini ditolak oleh Belanda, [ 36 ] hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya pemberontakan tahun 1841 di Batipuh selain masalah kultusuurstelsel . [ 22 ]

Keluarga Kerajaan di Masa Perang Padri

Keterlibatan keluarga Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) dalam Perang Padri dapat dipecah menjadi dua bagian utama. Pertama, peran mereka sebelum pecahnya perang, dan kedua, keterlibatan mereka selama perang berlangsung. Pada masa sebelum perang, keterlibatan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, keterlibatan yang terjadi karena dipaksa oleh kelompok Padri; dan kedua, keterlibatan sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan yang dilakukan kaum Padri [ 42 ]

Keterlibatan dalam makna pertama bermula dari pembunuhan yang dilakukan oleh Tuanku Lintau atau Tuanku Pasaman beserta pengikutnya terhadap beberapa anggota keluarga kerajaan. Sebagai bagian dari gerakan Padri, Tuanku Lintau dan sekutunya menyeret keluarga kerajaan ke dalam arus revolusi sosial dan keagamaan yang mereka galakkan sejak awal abad ke-19. Sebelumnya, keluarga kerajaan memilih untuk bersikap netral, tidak berpihak baik kepada kaum Padri maupun kepada kelompok yang menentang mereka. [ 42 ]

Namun, kaum Padri menolak sikap netral tersebut. Dalam pandangan mereka, di tengah revolusi yang mereka gunakan, hanya ada dua pilihan: mendukung atau menentang ajaran mereka. Mereka yang mendukung akan dianggap sebagai sekutu, sementara yang menolak akan dicap sebagai lawan. Dengan berpegang pada ideologi kekerasan yang mereka miliki, kelompok yang tidak dianggap sah untuk diserang bahkan dibunuh. Bukti mengenai kekerasan ini dapat ditemukan dalam tulisan Tuanku Imam Bonjol dan Fakih Sanghir, yang mencatat bahwa kekerasan dan pembunuhan menjadi bagian dari sejarah dakwah kaum Padri. Karena alasan inilah, sejumlah anggota keluarga Kerajaan Pagaruyung menjadi korban dalam peristiwa berdarah yang terjadi di Kototangah, yang dipimpin oleh Tuanku Lintau. [ 42 ]

Berdasarkan catatan Stuers dan Kielstra, tiga anggota kerajaan yang tewas adalah Yang Dipertuan Radja Nari, Yang Dipertuan Raja Tallan, dan putra Raja Muning. Anggota keluarga kerajaan yang berhasil selamat kemudian melarikan diri ke wilayah rantau, baik ke Rantau Pesisir di barat maupun ke Rantau Hilir di timur Tanah Datar. Stuers mencatat bahwa Raja Muning Syah, pemimpin Minangkabau waktu itu, menyelamatkan diri ke Jambi (Kuantan). Peristiwa Kototangah ini merupakan puncak serangan kaum Padri terhadap keluarga kerajaan, meskipun menurut catatan Raffles, serangan-serangan terhadap mereka sebenarnya telah terjadi berkali-kali sebelumnya. [ 42 ]

Ada perbedaan pendapat mengenai waktu pasti peristiwa Kototangah ini. Beberapa penulis menyebut tahun 1806, 1812, dan lainnya. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya pencatatan tradisi di kalangan masyarakat Minangkabau. Namun, jika Merujuk pada catatan Raffles yang sempat bertemu dengan anggota keluarga kerajaan yang selamat, termasuk Tuan Gadis, dan yang mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, maka tampaknya sulit menerima klaim bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 1816. Kemungkinan besar, peristiwa tersebut terjadi sebelum tahun itu. [ 42 ]

Raffles mencatat bahwa saat ia berkunjung ke Pagaruyung, bekas organisasi dan istana di sana hampir tidak tersisa. Kawasan tersebut telah lama ditinggalkan, bahkan tanah bekas istana kini digunakan oleh petani untuk menanam mentimun dan tebu.Melalui penuturan Raffles ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari dua hingga tiga tahun sebelum kunjungannya. Keterangan serupa juga disampaikan oleh pejabat Inggris yang berkuasa di Padang. Pada tahun 1816, anggota keluarga Kerajaan Pagaruyung telah berada di kota tersebut dan meminta bantuan Inggris untuk melawan kaum Padri. [ 42 ]

Seperti sebelumnya, Raffles sempat bertemu dengan Tuan Gadis di Suruaso. Ia menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Gadis, yang diakui sebagai pemimpin pengganti Raja Minangkabau, karena raja yang sebenarnya tidak bisa lagi mengecewakannya. Sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan, Raffles membawa Tuan Gadis ke Benteng Simawang di tepi timur Danau Singkarak, yang dibangun oleh Inggris sebagai tanda kekuasaan mereka di pedalaman. Tindakan ini juga bisa dilihat sebagai tanggapan atas permintaan Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam, dua anggota kerajaan yang ikut mendampingi perjalanan Raffles dari Padang ke pedalaman. [ 42 ]

Dalam ekspedisi ini, Raffles didampingi oleh lima orang Eropa (termasuk istrinya), 50 tentara Benggala, beberapa saudagar penting dari Padang, ratusan kuli angkat, serta dua keluarga kerajaan Suruaso yang telah mengungsi ke Padang, yakni Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam. [ 42 ]

Berdasarkan laporan Stuers, Kielstra mencatat bahwa Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam diakui oleh pemerintah Inggris sebagai wakil resmi Kerajaan Minangkabau di Padang. Kedua tokoh ini menerima tunjangan bulanan dari Inggris, yakni f.100 untuk Raja Tangsir Alam dan f.20 untuk Sutan Kerajaan Alam. Hubungan keduanya dengan pihak Inggris sangat erat. Oleh karena itu, saat beredar kabar bahwa Padang akan diserahkan kembali kepada Belanda, mereka memilih pindah ke Bengkulu yang saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris. [ 42 ]

Namun, ketika Belanda resmi mengambil alih kekuasaan Inggris di Sumatera Barat, kedua tokoh kerajaan itu kembali lagi ke Padang. Mereka tidak hanya menyampaikan ucapan selamat atas kembalinya kekuasaan Belanda, tetapi juga menyatakan kesetiaan mereka dan memohon bantuan Belanda untuk memerangi kaum Padri. [ 42 ]

Sikap oportunis seperti ini telah lama dicatat oleh pihak Inggris. Marsden, misalnya, menulis bahwa pada tahun 1781, ketika Inggris baru saja merebut Pantai Barat dari Belanda, utusan Kerajaan Minangkabau datang ke Padang untuk menyampaikan selamat. Namun, seorang pejabat Inggris menyindir bahwa ucapan serupa pasti akan diberikan kepada siapa pun yang berkuasa berikutnya (Setelah Padang direbut oleh Inggris pada tahun 1871, utusan datang dari dua kepala suku ini dengan ucapan selamat atas keberhasilan pasukan kita; yang akan diulangi dengan ketulusan yang sama kepada mereka yang mungkin berkesempatan untuk menggantikan kita). [ 42 ]

Setelah berkoordinasi dengan Batavia, pemerintah Keresidenan Padang menerima kesetiaan Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam. Du Puy, Residen Padang saat itu, berencana memanfaatkan kedua kepentingan Belanda di kawasan ini. Meski begitu, karena keduanya sebelumnya pernah berpihak kepada Inggris—musuh Belanda—tunjangan yang diberikan kepada mereka dipotong setengah dari yang diterima sebelumnya, yakni f.50 untuk Raja Tangsir Alam dan f.10 untuk Sutan Kerajaan Alam per bulan. [ 42 ]

Menangapi permintaan bantuan dari pihak keluarga kerajaan, pemerintah Belanda di Padang membentuk tim untuk menyelidiki keinginan masyarakat pedalaman terkait keterlibatan Belanda dalam perang melawan Padri. Tim ini dipimpin langsung oleh Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam, didampingi oleh 12 anggota lainnya. Menurut Stuers, mereka adalah tentara bumiputra (mungkin dari kalangan Bugis), sementara Lange menyebutkan mereka hanyalah warga biasa. [ 42 ]

Dari laporan yang disampaikan kedua pemimpin tersebut, masyarakat pedalaman memang menghendaki campur tangan Belanda untuk melawan kaum Padri. [ 42 ]

Langkah keluarga kerajaan yang meminta bantuan Inggris dan Belanda ini sebenarnya adalah reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan kaum Padri, termasuk pembunuhan terhadap kerabat mereka. Permintaan bantuan itu tidak sekedar untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memulihkan kekuasaan kerajaan yang sempat terguncang dan mengembalikan posisi raja seperti semula. [ 42 ]

Puncak dari langkah-langkah politik keluarga kerajaan sebelum pecahnya perang besar adalah Perjanjian 10 Februari 1821. Perjanjian ini menjadi pintu masuk resmi bagi Belanda untuk mencampuri urusan Minangkabau dan terlibat langsung dalam perang melawan kaum Padri. Dokumen tersebut juga menjadi bentuk pengakuan dan takluknya keluarga Kerajaan Pagaruyung, keluarga Suruaso, serta sejumlah penghulu di Tanah Datar dan sekitarnya kepada Belanda. [ 42 ]

Peran keluarga kerajaan dalam perjanjian ini sangat kentara. Tiga nama pertama yang menandatangani dokumen itu berasal dari keluarga kerajaan: Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagagar dari Pagaruyung, Yang Dipertuan Raja Tangsir Alam dari Suruaso, dan Yang Dipertuan Sutan Kerajaan Alam dari Suruaso. Selain mereka, perjanjian itu juga ditandatangani oleh 12 penghulu yang mewakili lebih dari seratus penghulu di wilayah Tanah Datar dan sekitarnya. [ 42 ]

Perjanjian tersebut terdiri dari enam pasal dan lima pasal pertama berisi: [ 43 ]

- Pasal 1, Kepala-kepala (anggota keluarga kerajaan dan para penghulu) tersebut di atas dengan ini penyerahan secara resmi dan mutlak, negeri Pagaruyung, Sungai Tarab dan Suruaso, begitu juga daerah-daerah di sekitar Kerajaan Minangkabau kepada pemerintah Hindia Belanda [ 43 ]

- Pasar 2, Kepala-kepala tersebut berjanji dengan sungguh-sungguh – atas nama mereka dan rakyat serta keturunan mereka – untuk patuh dan taat kepada pemerintah Hindia Belanda dan sekali-kali tidak akan menentang perintah apa pun dari Belanda. [ 43 ]

- Pasal 3, Dalam rangka menguasai daerah-daerah yang telah diserahkan kepada Belanda, untuk melindungi rakyat Kaum Paderi, untuk menghancurkan Kaum Paderi dan menciptakan perdamaian di Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda menyediakan satuan tentara sebanyak 100 orang dan dua pucuk meriam. [ 43 ]

- Pasal 4 Para penghulu wajib menyediakan kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan dan mengurus makanan tentara dengan sebaik-baiknya. [ 43 ]

- Pasal 5, Adat dan kebiasaan lama dan hubungan penghulu dengan masyarakat akan dipertahankan dan tidak akan dilanggar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam perjanjian. [ 43 ]

- Pasal keenam berisikan pernyataan tentang perjanjian, tentang perjanjian yang dibuat dengan sumpah yang khidmat, menjunjung Al-Qur'an, disaksikan oleh sejumlah petinggi di Padang. Di sampingnya ada keterangan waktu pembuatan perjanjian, serta dibuatnya perjanjian dalam tiga rangkap (1 rangkap dikirim ke Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, satu rangkap dipegang Residen di Padang, dan satu rangkap dikirim pada Tuan Gadis di Suruaso). [ 43 ]

Perjanjian 10 Februari 1821 inilah yang menjadi dasar keterlibatan Belanda dalam perang melawan kaum Padri pada awalnya dan kemudian perang menghadapi orang Sumatra Barat untuk menguasai daerah ini. Di sisi lain, perjanjian ini adalah titik puncak dari respons keluarga kerajaan terhadap aksi kaum Padri yang membunuh kerabat mereka, membuat mereka terpencar ke mana-mana, dan menghabisi Kerajaan Minangkabau. Perang Padri yang terjadi segera setelah Perjanjian 10 Februari 1821 menghadirkan pengalaman sejarah tersendiri pula bagi keluarga kerajaan. [ 43 ]

Lima keluarga kerajaan dari Pagaruyung dan Suruaso berperan penting dalam sejarah Perang Padri. Di antara mereka, Raja Tangsir Alam, Sutan Kerajaan Alam, Raja Muning, Tuan Gadis, dan Sutan Alam Bagagar Syah mencatatkan kisah yang berbeda-beda dalam perjalanan sejarah itu. [ 42 ]

Raja Tangsir Alam dan Sutan Kerajaan Alam, yang tinggal di Padang dan sejak awal mendukung Belanda, juga dilibatkan langsung dalam operasi militer Belanda di pedalaman. Mereka dipercaya memiliki pengaruh besar di kalangan adat, yang dianggap dapat mempermudah mobilisasi dukungan melawan kaum Padri. Meski telah menandatangani perjanjian pada 10 Februari 1821 dan ikut dalam serangan militer, keduanya kemudian ditangkap oleh Raaff pada April 1822. Mereka dibunuh oleh seorang penghulu di Belimbing karena warga setempat menolak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Raaff, yang mengedepankan pendekatan diplomatis, menilai tindakan itu mengancam upaya damai yang tengah dijalankan. [ 42 ]

Sementara itu, Raja Muning Syah, penguasa Pagaruyung yang mengungsi ke Kuantan, pada bulan September 1822 meminta izin kepada Raaff untuk pulang dan kembali memimpin Pagaruyung. Raaff, yang belum mengenal latar belakang Raja Muning, membentuk komisi untuk memastikan kebenaran klaimnya. Hasil pengungkapan mengkonfirmasi bahwa Raja Muning adalah penguasa sah terakhir Minangkabau, sehingga ia diizinkan pulang, namun permintaannya menjadi raja lagi ditolak karena faktor usia. Ia pun diberi pensiun, dan wafat pada tanggal 1 Agustus 1825. Sebaliknya, Belanda menunjuk Sutan Alam Bagagar Syah sebagai Raja Minangkabau sekaligus pejabat tinggi dengan gaji bulanan. [ 42 ]

Raaff menilai penunjukan Bagagar Syah sebagai bentuk penghargaan atas jasanya mendukung ekspansi Belanda. Sebaliknya, Raja Muning dianggap tidak berjasa bagi kepentingan Belanda sehingga tidak diberi posisi itu. Ketika Raaff digantikan oleh Stuers pada tahun 1825, suasana berubah menjadi lebih damai karena banyak tentara ditarik untuk menghadapi Perang Diponegoro di Jawa. Stuers menerapkan kebijakan baru, membebaskan para bangsawan yang sebelumnya menahan Raaff, memberi mereka izin, namun membatasi aktivitas politik mereka. Sutan Kerajaan Alam masih diperbolehkan berpolitik, sementara Raja Tangsir Alam dilarang. [ 42 ]

Bagagar Syah pun terkena dampak kebijakan baru. Stuers mencabut gelarnya sebagai Hoofdregent Minangkabau dan menurunkan statusnya hanya sebagai bupati biasa, sejajar dengan pejabat-pejabat lain. Stuers menilai jabatan Hoofdregent tidak efektif karena wilayah yang menjadi kekuasaannya tidak pernah benar-benar terwujud. Selain itu, pengakuan atas Kerajaan Minangkabau juga dihapuskan secara resmi. [ 42 ]

Menariknya, Bagagar Syah menerima semua perubahan itu tanpa perlawanan. Tampaknya ia tidak menganggap gelar maupun keberadaan kerajaan sebagai sesuatu yang penting secara pribadi. Bahkan secara ekonomi, kehidupannya tergolong sederhana. Walaupun secara formal bergaji tinggi, laporan menunjukkan ia hanya memahat sedikit, hidup tanpa kemewahan, dan penampilan sehari-hari hampir tidak berbeda dengan rakyat biasa. Istana yang ditempatinya pun digambarkan sangat sederhana, menyerupai gudang kayu. [ 42 ]

Di tengah kehidupan yang biasa-biasa saja, Bagagar Syah justru bereaksi keras jika merasa posisinya sebagai pejabat terancam. Ia termasuk terlibat dalam pembunuhan Said Salimul Jafrid, seorang tokoh Arab yang dekat dengan kaum Padri dan dianggap bisa menggantikan posisinya sebagai Bupati Tanah Datar. [ 42 ]

Pada masa Residen Elout, Bagagar Syah menyampaikan berkhianat kepada Belanda. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Namun, tuduhan itu kemudian dinyatakan tidak terbukti, sehingga dijanjikan, dan ia mendapat izin hidup sampai akhir hayatnya diiklankan. [ 42 ]

Tidak hanya Raaf, Stuers dan Elout yang menampilkan sikap kritis atau tidak suka kepada keluarga Kerajaan Pagaruyung, kaum adat dan Padri juga memiliki sikap yang sama. serupa disebut Kielstra, segera setelah Raaff menyetujui pengangkatan Bagagar Syah sebagai Hoofdregent dan Regent , kaum adat menyatakan ketidaksukaan mereka. Mereka merasa bahwa gelar Bupati seharusnya diberikan kepada penghulu (bukan kepada keluarga kerajaan yang telah diangkat menjadi Raja Minangkabau). Pengangkatan Bagagar Syah sebagai Bupati menilai kaum penghulu merupakan pelanggaran terhadap hak mereka. Oleh karena itu, setelah penandatanganan tesrebut, ada sejumlah penghulu di Tanah Datar yang tidak mendukung Belanda 'sepenuh hati'. [ 43 ]

Regen Batipuh, yang pernah menjadi 'tangan kanan' Belanda dalam menumpas kaum Padri, juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Bagagar Syah. Bahkan pasukan Regen Batipuh ini menumpas habis hulubalang-hulubalang Regen Tanah Datar (Bagagar Syah) ketika mereka melawan pemerintah beberapa waktu setelah Babagar Syah ditawan dan membuang Batavia. Ketidaksukaan Regen Batipuh disebabkan bahwa dia sesungguhnya menginginkan jabatan Raja Minangkabau. [ 43 ]

Sikap tidak suka terhadap keluarga kerajaan juga berasal dari kaum Padri. Bukan hanya karena peran mereka dalam 'mengundang' Belanda untuk memerangi kaum Padri, tetapi juga disebabkan oleh tidak diserahkannya jabatan Regen Tanah Datar kepada Said Salimul Jafrid, calon unggulan mereka, oleh Belanda. Setelah reorganisasi tahun 1825, jabatan Bupati Tanah Datar tetap dipegang Bagagar Syah. Hal ini mengecewakan kaum Padri dan kekecewaan itu dilampiaskan kepada Bagagar Syah. Apalagi dikemudian hari mereka mendengar kabar bahwa Bagagar Syah terlibat dalam pembunuh Said Salimul Jafri. [ 43 ]

Persiteruan antara Bagagar Syah khususnya dan keluarga Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) dengan Belanda, kaum adat (penghulu) dan kaum Padri adalah bagian dari dinamika Perang Padri. Persiteruan itu adalah sebuah pembuktian bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Hampir semua anggota keluarga kerajaan yang mendukung Belanda dan kaum adat pernah dizalimi serta dikhianati oleh Belanda dan juga dimusuhi oleh kaum adat/kaum Padri. Bagagar Syah yang mendukung Belanda melawan Padri akhirnya dihukum dan dibuang oleh Belanda bersama dengan tokoh Padri (Tuanku Imam Bonjol) yang diperanginya. Perang Padri merefleksikan pepatah lama, habis manis sepah buang. Perang Padri adalah sebuah pembuktian bahwa bekerja sama dengan kolonialis tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis. [ 43 ]

Wilayah kekuasaan

Menurut Tomé Pires dalam Suma Oriental , [ 16 ] tanah Minangkabau selain dataran tinggi pedalaman Sumatra tempat di mana rajanya tinggal, juga termasuk wilayah pantai Timur Arcat (antara Aru dan Rokan ) ke kota-kota pelabuhan pantai barat Panchur Barus , Tiku dan Pariaman . Dari catatan tersebut juga dinyatakan tanah Indragiri, Siak dan Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama raja Minangkabau tersebut. Namun belakangan daerah-daerah rantau seperti Siak (Gasib) , Kampar Pekan Tua dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh . [ 37 ]

Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya Kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan Tambo (legenda adat) berbahasa Minang ini: [ 38 ]

- Dari Sikilang Aia Bangih

- Hinggo Taratak Aia Hitam

- Dari Durian Ditakuak Rajo

- Hinggo Aia Babaliak Mudiak

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat , bertepatan dengan Natal , Sumatera Utara . Taratak Aia Hitam adalah daerah Bengkulu . Durian Ditakuak Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo , Jambi . Yang terakhir, Aia Babaliak Mudiak adalah wilayah di hilir sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan , Riau sekarang. Secara lengkapnya, di dalam tambo dinyatakan bahwa Alam Minangkabau (wilayah Kerajaan Pagaruyung) adalah sebagai berikut:

|

|

Pengaruh

Pengaruh Kerajaan Pagaruyung melingkupi hampir seluruh Pulau Sumatera seperti yang ditulis William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra (1784). [ 27 ] Beberapa kerajaan lainnya di luar Sumatera juga mengakui hak cipta Pagaruyung, meskipun bukan dalam hubungan pemberian upeti. Ada sebanyak 62 hingga 75 kerajaan kecil di Nusantara yang menginduk di Pagaruyung, yang tersebar di Filipina , Brunei , Thailand , dan Malaysia , serta di Sumatra , Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia. Hubungan tersebut dibedakan berdasarkan gradasi hubungan, yakni sapiah balahan (garis keturunan perempuan), kuduang karatan (garis keturunan laki-laki), kapak radai , serta timbang pacahan yang merupakan keturunan kerajaan. [ 39 ]

Sistem pemerintahan

Raja

Adityawarman pada awalnya menyusun sistem pemerintahannya mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit [ 17 ] masa itu, meskipun menyesuaikannya kemudian dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya ( Dharmasraya dan Sriwijaya ) yang pernah ada pada masyarakat setempat. Ibu kota diperintah langsung oleh raja, sementara daerah pendukungnya tetap diperintah oleh Datuk setempat. [ 40 ]

Pagaruyung memiliki sistem raja triumvirat yang disebut rajo tigo selo (“tiga orang raja yang bersila”), yang terdiri atas: [ 41 ]

- Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung ;

- Raja Adat yang berkedudukan di Buo ;

- Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus .

Menteri

Raja-raja Pagaruyung memiliki empat orang pembesar utama yang disebut Basa Ampek Balai , yaitu:

- Bandaro yang berkedudukan di Sungai Tarab ;

- Makhudum yang berkedudukan di Sumanik ;

- Indomo yang berkedudukan di Suruaso ;

- Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipuh .

Belakangan, pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting menggeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh , dan bertugas menjaga agama syariah. [ butuh referensi ]

Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampek Balai mempunyai daerah-daerah tertentu tempat mereka berhak menagih upeti sekadarnya, yang disebut rantau masing-masing pembesar tersebut. Bandaro memiliki rantau di Bandar X , rantau Tuan Kadi adalah di VII Koto dekat Sijunjung , Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Makhudum punya rantau di Semenanjung Melayu , di daerah organisasi orang Minangkabau di sana. [ butuh referensi ]

Selain itu dalam menjalankan roda pemerintahan, kerajaan juga mengenal aparat pemerintah yang menjalankan kebijakan dari kerajaan sesuai dengan fungsi masing-masing, yang disebut Langgam nan Tujuah . Mereka terdiri dari:

- Pamuncak Koto Piliang

- Perdamaian Koto Piliang

- Pasak Kungkuang Koto Piliang

- Harimau Campo Koto Piliang

- Camin Taruih Koto Piliang

- Cumati Koto Piliang

- Gajah Tongga Koto Piliang [ butuh referensi ]

Pemerintahan Darek dan Rantau

Dalam laporannya, Tomé Pires telah memformulasikan struktur wilayah dari tanah Minangkabau dalam darek ( darat ) dan rantau ( laut/pantai ), [ 16 ] meskipun untuk beberapa daerah pantai timur Sumatera seperti Jambi dan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa .

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari , yang merupakan satuan wilayah pemerintahan otonom. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas dalam pemerintahan. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari kadang-kadang membentuk kelompok. Misalnya Bandar X adalah persekutuan sepuluh nagari di Padang Selatan . Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu , dan sering diberi gelar raja . Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung.

Dalam terbentuknya suatu nagari sejak dahulu kala telah dikenal dalam ungkapan pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun , dari Dusun manjadi Koto , dari Koto manjadi Nagari , Nagari ba Panghulu . Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di wilayah Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari. Biasanya setiap nagari yang terbentuk minimal terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. [ 17 ]

Darek

| Luhak nan Tigo | ||

|---|---|---|

| Luhak Tanah Data | Luhak Agam | Luhak Limopuluah |

| Tampuak Tangkai Pariangan Salapan Koto dan Tujuah Langgam Di Hilia | Ampek-Ampek Angkek | Hulu |

| Limo Kaum - Duo Baleh Koto dan Sambilan Koto Di Dalam, Tanjuang Nan Tigo Lubuak Nan Tigo, Tabek Sawah Tangah dan Limo Kaum Bunsu | Matua - Palembayan | Lareh |

| Sungai Tarok Salapan Batua - Nan Baikua Bakapalo, Bakapak Baradai, Bagombak Bakatitiran Di Ujuang Tunjuak dan Langgam Nan Tujuah | Sapuluah Koto Maninjau | Luhak |

| Batipuah - Sapuluah Koto | Garagahan Lubuak Basuang | Ranah dan Sehilir Kampar Kanan (Ujuang Luhak) |

| Pagaruyuang, Buo, Sumpu Kudus, Sumaniak, Saruaso dan Padang Gantiang sekitarnya | Tigo Koto Batu Kambiang dan Sitalang | Sandi |

| Duo Puluah Koto | Bonjo dan Lubuak Sikapiang | |

| Kubuang Tigo Baleh dan sekitarnya | ||

| Koto Tujuah dan sekitarnya | ||

| Tujuah Koto Sungai Lansek dan Ampek Baleh Koto Aia Amo | ||

| Alam Surambi Sungai Pagu | ||

Di daerah Darek atau daerah inti Kerajaan Pagaruyung terbagi atas 3 luhak ( Luhak Nan Tigo , yaitu Luhak Tak nan Data , belakangan menjadi Luhak Tanah Data , Luhak Agam dan Luhak Limopuluah ). Sementara di setiap nagari di kawasan luhak ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam di nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan nagari tersebut. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu di Balai Adat , setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di daerah inti Kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung tetap dihormati meskipun hanya bertindak sebagai penengah dan penentu batas wilayah.

Rantau

Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah Rantau . Ia dapat membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Rantau merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nan Duo terbagi atas Rantau Di Hilia (kawasan pesisir timur) dan Rantau Di Mudiak (kawasan pesisir barat).

Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Penduduk Tanah Datar merantau ke arah barat, selatan dan timur, penduduk Agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah merantau ke arah timur. Selain itu, terdapat daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau yang disebut sebagai Ujuang Darek Kapalo Rantau . Di daerah rantau seperti di Pasaman, kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil, yang memerintah turun temurun. Di Inderapura , raja mengambil gelar sultan . Sementara di kawasan lain mengambil gelar Yang Dipertuan Besar .

Pembagian daerah rantau adalah sebagai berikut:

Rantau Di Hilia Rantau sehilir batang Sumpu - Rokan dan sekitarnya

Rantau sehilir batang Tapuang Kiri dan Kanan

Taratak Buluah dan Tigo Kampuang

Rantau sehilir batang Kampar Kiri dan Singingi

Nan Kurang Aso Tigo Puluah (Kampar Hilir) Rantau sehilir batang Kuantan

Rantau sehilir batang Hari

Rantau Pasisia Batahan, Aia Bangih dan Parik Langgam Pasaman dan sekitarnya

Kinali Tiku - Pariaman

Padang Salapan Suku dan sekitarnya

Koto Sabaleh Tarusan Bayang Nan Tujuah Koto Nan Salapan Banda Sapuluah Ranah Indojati

Ujuang Darek Kapalo Rantau luhak Tanah Data

| Ujuang Darek Kapalo Rantau luhak Agam

| Ujuang Darek Kapalo Rantau luhak Limo Puluah

|

Di kawasan Rantau Pasisia Panjang atau Banda Sapuluah (Bandar Sepuluh) dipimpin oleh Rajo nan Ampek (4 orang yang bergelar raja; Raja Airhaji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai). Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari (negeri), yang masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Nagari-nagari tersebut adalah

- Airhaji

- Bungo Pasang atau Painan Banda Salido

- Kambang

- Palangai

- Lakitan

- Tapan

- Tarusan

- Batang Kapeh

- Ampek Baleh Koto Mukomuko

- Limo Koto Mukomuko

Nagari-nagari ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Inderapura , termasuk daerah Anak Sungai, yang meliputi lembah Manjuto dan Airdikit (disebut sebagai nagari Ampek Baleh Koto ), dan Muko-muko ( Limo Koto ).

Perang Belasting

Pada tahun 1908 Belanda menghapus sistem Tanam Paksa dan menerapkan pajak secara langsung. Perang Bertahan pun meletus.

Gerakan Islam Modernis di Minangkabau

Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat pada awal abad ke-20 memiliki warna Islam yang pekat. Dalam hal ini gerakan Islam modernis atau yang lebih dikenal sebagai Kaum Muda sangat besar peranannya.

Ulama-ulama Kaum Muda mendapat pengaruh besar dari Islam modernis di Kairo , yaitu Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha , dan juga senior mereka Jamaluddin Al-Afghani . Para pemikir ini mempunyai kecenderungan berpolitik, namun karena pengaruh Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi guru ulama Kaum Muda generasi pertama mereka umumnya hanya memusatkan perhatian pada dakwah dan pendidikan. Abdullah Ahmad mendirikan majalah Al-Munir (1911-1916), dan beberapa ulama kaum Muda lain seperti H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dan Muhammad Thaib ikut menulis di dalamnya.

Dari majalah ini pemikiran kaum muda semakin disebarkan. Ulama Kaum Muda menantang konsep agama tradisional yang sudah mapan, menentang taqlid buta, dan merangsang sikap kebebasan berpikir. Tulisan dan pidato mereka memicu pertentangan dan pembekuan di ranah Minang.

Tahun 1918 sebagai kelanjutan perguruan agama tradisional Surau Jembatan Besi berdirilah sekolah Sumatra Thawalib . Selain pendirinya H. Abdul Karim Amrullah guru lain yang berpengaruh di sekolah ini adalah Zainuddin Labai el-Yunusiah yang juga mendirikan sekolah Diniyah. Berbeda dengan Sumatra Thawalib yang utamanya adalah perguruan agama sekolah Diniyah pendidikan pada pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu falak, ilmu bumi, kesehatan dan pendidikan. Kedua sekolah ini berhubungan erat.

Banyak tokoh pergerakan atau ulama seperti Ahmad Rasyid Sutan Mansur , Djamaluddin Tamin , H. Dt. Batuah , HR Rasuna Said dan Hamka merupakan murid atau pernah mengajar di perguruan di Padang Panjang ini.

Di kedua perguruan ini berkembang berbagai gagasan radikal. Pada dasawarsa 1920-an sebuah gagasan baru mulai menarik hati para murid sekolah Padang Panjang: komunisme . Di Padang Panjang pentolan komunis ini terutama Djamaluddin Tamin dan H. Datuk Batuah. Gagasan baru ini tentang habis-habisan Haji Rasul yang saat itu menjadi guru besar Sumatra Thawalib.

Gerakan Islam Modernis ini tidak diamkan saja oleh ulama tradisional. Tahun 1928 ulama tradisional mendirikan Perti ( Persatuan Tarbiyah Islamiyah ) untuk mewadahi sekolah Islam Tradisional.

Gerakan Partai Komunis Indonesia

Djamaluddin Tamin sudah bergabung dengan PKI pada tahun 1922 . Dalam perjalanan singkat ke Aceh dan Jawa pada tahun 1923 Datuk Batuah bertemu dengan Natar Zainuddin dan Haji Misbach . Agaknya ia terkesan dengan pendapat Haji Misbach yang menyatakan komunisme sesuai dengan Islam. Bersama Djamaluddin Tamin ia berbagi pandangan ini dalam koran Pemandangan Islam . Natar Zainuddin kemudian kembali dari Aceh dan menerbitkan koran sendiri bernama Djago-djago . Akhir tahun itu juga Djamaluddin Tamin, Natar Zainuddin dan Dt. Batuah ditangkap Belanda.

Setelah penangkapan tersebut pergerakan komunis malah menjadi-jadi. Tahun 1924 Sekolah Rakyat Didirikan di Padang Panjang, meniru model sekolah Tan Malaka di Semarang . Organisasi pemuda Sarikata Rakyat, Barisan Muda, menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dua pusat gerakan komunis lainnya adalah Silungkang dan Padang. Bila di Padang Panjang gerakan dihapus dari sekolah-sekolah di Silungkang pendukung komunis berasal dari kalangan saudagar dan buruh tambang.

Sulaiman Labai, seorang saudagar, mendirikan cabang Sarekat Islam di Silungkang, Sawahlunto pada tahun 1915 . Pada tahun 1924 cabang ini diubah menjadi Sarekat Rakyat . Selain itu berdiri juga cabang organisasi pemuda komunis, IPO.

Di Padang basis PKI berasal dari saudagar besar pribumi. Salah satu pendiri PKI cabang Padang adalah Sutan Said Ali, yang sebelumnya menjadi pengurus Sarikat Usaha Padang. Di bawah kepemimpinannya mulai tahun 1923 PKI seksi padang meningkatkan anggotanya dari yang hanya 20 orang menjadi 200 orang pada akhir tahun 1925 .

Pertumbuhan gerakan komunisme terhenti setelah pemberontakan di Silungkang 1927 . Para aktivis aktivis komunis ditangkap, baik yang terlibat pemberontakan ataupun tidak. Banyak di antaranya yang dibuang ke Digul .

Sumatera Barat: 1930-an

Merebaknya partai-partai politik

Meskipun komunisme menjadi sangat populer pada dasawarsa 1920-an kaum agama yang tidak setuju dengan ideologi baru itu pun terus berkembang. Awal tahun 1920 berdiri PGAI (Persatuan Guru Agama Islam) dengan tujuan menghimpun ulama-ulama di Sumatera Barat. Atas prakarsa H. Abdullah Ahmad tahun 1924 berdirilah sekolah Normal Islam di Padang. Sekolah ini dimaksudkan sebagai sekolah lanjutan, lebih tinggi dari Sumatra Thawalib yang merupakan sekolah rendah.

Setelah melawat ke Jawa tahun 1925 dan bertemu pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di sana Haji Rasul turut mendirikan cabang Muhammadiyah. Pertama di Sungai Batang dan kemudian di Padang Panjang . Organisasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh Sumatera Barat.

Muhammadiyah berperan penting dalam menentang pemberlakuan Ordonansi Guru di Sumatera Barat tahun 1928 . Dengan ordonansi ini guru agama diwajibkan melapor kepada pemerintah sebelum mengajar. Peraturan ini dipandang mengancam penyiaran agama. Sebelumnya Muhammadiyah di Jawa sudah memutuskan meminta ordonansi ini dicabut. Pada tanggal 18 Agustus 1928 diadakan rapat umum yang kemudian memutuskan menolak pemberlakuan ordonansi guru.

Meskipun terjadi perselisihan dalam persetujuan Ordonansi Guru, berbeda dengan organisasi komunis seperti Sarikat Rakyat, pada umumnya Muhammadiyah menghindari kegiatan politik. Penumpasan gerakan komunis tahun 1927 menyebabkan banyak anggota Sarekat Rakyat atau simpatisannya beralih ke Muhammadiyah mencari perlindungan. Para anggota yang lebih radikal ini tidak puas dan kemudian banyak yang keluar untuk aktif dalam Persatuan Sumatra Thawalib. Organisasi ini pada tahun 1930 menjelma menjadi partai politik bernama Persatuan Muslim Indonesia , disingkat Permi . Dengan asas Islam dan kebangsaan (nasionalisme) Permi dengan cepat menjadi partai politik terkuat di Sumatera Barat, dan menyebar ke Aceh , Tapanuli, Riau , Jambi dan Bengkulu . Partai ini menjadi wadah utama paham Islam modernis. Tokoh-tokoh Permi yang terkenal antara lain Rasuna Said, Iljas Jacub, Muchtar Lutfi dan Djalaluddin Thaib.